茎茶ができるまで。茎茶の作り方

茎茶って実は緑色なんです!

茎茶は煎茶と同様に作られるのですが、煎茶は葉っぱ。茎茶は茎の部分を使用したお茶です。なので煎茶と同じ緑色のお茶に仕上がっています。新茶の摘み取り&収穫がほぼ終わり、新茶の販売、発送などが順調に進みます。他のお茶屋さんが一段落した頃から、弊社山一園製茶では、また忙しくなります。

それは、山一園製茶の主力商品である、茎茶の製造・販売が始まるからです。

なぜ、新茶時期に茎茶も一緒に製造できないのでしょうか?

新茶ははじめの頃は手で摘み、一芯二葉摘みと言う二枚の葉とひとつの芯を採る摘み方をします。そのため、この時点では茎茶の原料となる茎はほとんど出てきません。

短い手摘みの期間が終わると、今度は機械で新茶を収穫していきます。手摘みより深く刈り取るため、茎の部分も刈り取られます。

摘んだ葉は、蒸気で蒸します。

様々な工程後に、荒茶となります。

この時点のお茶の事を荒茶と言い、家庭で飲むお茶の一つ前の段階になります。

荒茶の中には、出物と呼ばれる粉や茎が入っているため、それらを除いて煎茶としての商品となります。

取り除いた作業から、茎茶の原料となる電棒(でんぼう)が出てくるわけです。

山一園はこの電棒を集めています。

遅場所の静岡県菊川産地が集荷のメインとなるため、原料が集まるのが遅くなり、自ずと製造・販売も遅くなります。

集めた電棒をまわしという機械でふるいにかけます。粉や毛葉(けば)とよばれる、やわらかい長いひげのような葉を取り除きます。

山一園製茶では、時間と手間がかかるまわしで茎茶を製造しています。製品になる茎を極力傷めることなく、加工できるからです。

人間の手と眼で確かめ、茎だけをふるいにかけていく方法です。

昔ながらの時間の掛かる製造工程ですが、ここに美味しい茎茶をお届けしたいという私たちの気持ちがこめられています。

この手で電棒の感触を感じながら、おいしい茎茶をお届けします。

ふるったあとの電棒を、更にきれいにする工程

きれいにするといっても水で洗うのではありません。トウミと呼ばれる機械で、粉や軽い部分を取り除いてしっかりした茎だけを集めることを、きれいにするといいます。

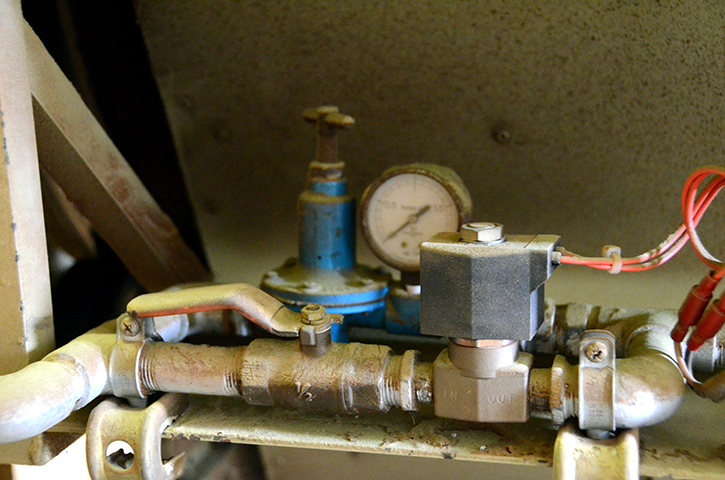

これがトウミとよばれる機械です。風の力で電棒をきれいにしていきます。

まわしから出たばかりの電棒です。

トウミ上部に集められ、振動の力で移動していきます。

粉や軽い部分は下の茶箱に落ちてきます。しっかりした茎だけが、次のトウミの機械に移動していきます。

トウミを通した電棒は、このパイプを通り大海袋(だいかいぶくろ)に集められ、2度3度とトウミにかけられます。

そうして、電棒が、よりきれいになっていきます。

なぜトウミというの?

この機械の正式名称は「風力選別機」です。風で粉とか、軽い部分を取り除きます。

それでは、どうしてトウミというのでしょうか。

それは、

トウミは籐箕と書くんです。昔は農家でも籐でできた箕を使って籾殻を取っていたんですね。

やはり、工場にある箕が元になっていたんです。弊社でも大活躍です!だいぶ使い込んでいます。

手作業では、体力と時間が要りますが、その分美味しいお茶を作ることができます。

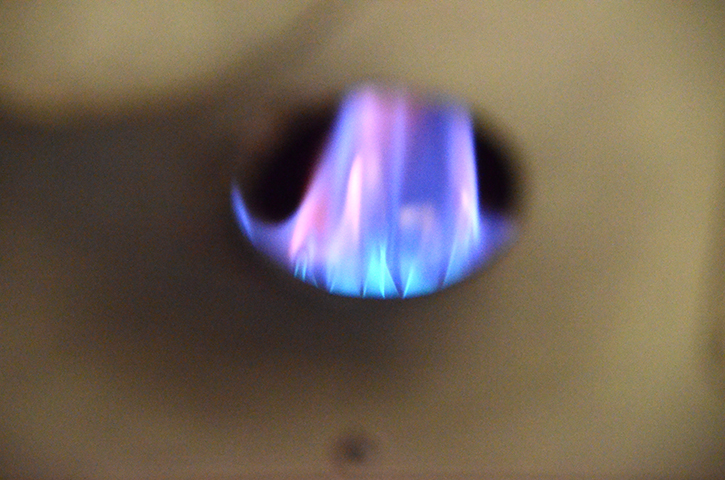

最後の工程、一番肝心の火入れ

火入れ加減で、茎茶の甘みや香りに違いが出るので、一番肝心で一番気を使います。

そして、火入れは茎茶の水分量をとり、製品の日持ちをよくします。

トウミから出た茎茶を大海袋に入れ、たまった茎茶を火入れ乾燥機の投入口へ入れます。

らせん状のスクリューで移動させ、バケットのついた昇降機で上に持っていきます。

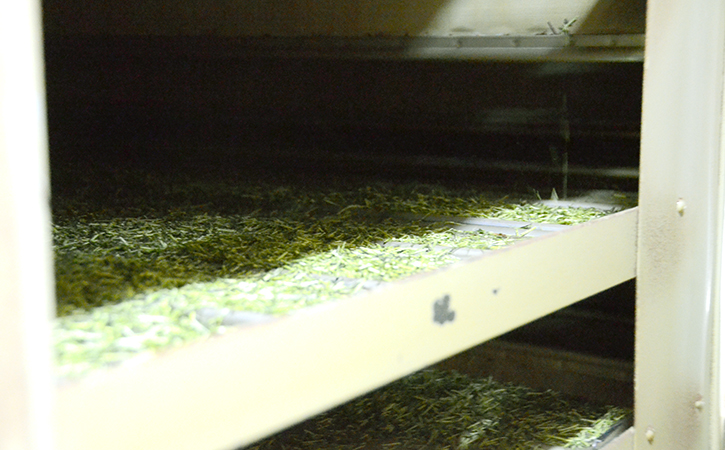

最初の火入れは棚で少量ずつ火入れをします。これは棚にのった茎茶があまり熱くならないように調整し、均一に乾燥させるためです。

火入れ乾燥機の内部です。この状態でゆっくり移動させて乾燥させていきます。

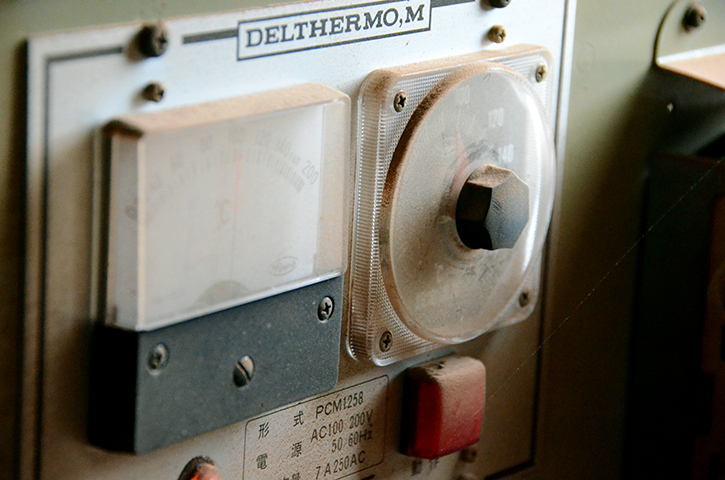

温度調整、棚の移動速度によって、乾燥具合が変わります。棚での乾燥機のあとは、ドラムでの火入れです。

棚での火入れと、ドラムでの火入れは目的が違います。

棚での火入れは茎茶の表面の火入れを目的とし、ゆっくり少しずつの乾燥させることにあります。

ドラムでの火入れは、しっかり乾燥させる事を目的としています。ドラムの回転を利用して、均等に火入れします。

それぞれに、温度調整、回転速度に茎茶の味の良さ、香りのよさにつながります。

火入れの終わったお茶を、拝見盆にとって、火の入り具合を確認します。

この工程では、水色や香りを常に確認し火入れ具合を何度も何度もチェックします。

その年に出た電棒やその日の気候、湿度によって火入れ具合が異なる為、乾燥機の温度・スピードを常に監視し微妙に調整していきます。

毎年、茎茶の仕上げは緊張します。新茶の茎茶を待っているお客様の笑顔を思い浮かべるからなのでしょうか。

山一園製茶では、これからも良い茎茶をご提供できる様に、サービス向上と品質改善への取り組みを行っていきます。

美味しくする為、賞味期限を短く設定しています!

通常お茶の賞味期限は1年です。しかし山一園製茶では、賞味期限を6ヶ月としています。その理由は、新鮮なお茶の香りと味をお客様にお届けしたいからです。

お茶には水分が含まれています。

生葉から茶農家さんが製造してつくる荒茶では水分量が10~15%と言われています。

そのままでは、酸化してしまうため保存には適しません。

賞味期限が1年のお茶は水分量が3~5%です。

水分量が3~5%のお茶は、火入れ乾燥をしっかりすると火香が強くなり、お茶本来の香りや味が損なわれることにもなります。

山一園製茶ではお茶本来の香りや旨みを残すために、乾燥・火入れ時間を短くしています。

そのためほかのお茶とは水分量が多くなり、賞味期限も6ヶ月と短くなってしまいます。

お客様の手元にとどいて、封を開けたときに感じるお茶の香り。山一園製茶が大切にしていることです。

6ヶ月の賞味期限には、そんな思いが込められています。

原料へのこだわり

山一園製茶の茎茶は、すべて深蒸し茶(茶葉を蒸気で長く加熱するお茶)から出た電棒(茶葉を摘んでできるお茶が荒茶。そのとき出てくる茎や粉が混じったお茶のこと)を原料としています。

深蒸し茶は、肉厚の葉や、長く蒸すことで茶葉の成分が抽出しやすいのが特徴です。蒸しの短いお茶と比べると、お茶に含まれる旨み成分を余すことなく飲むことができます。

その深蒸し茶製法からでる茎茶の原料、電棒も、お湯を注いだとき、茎に含まれる旨み成分アミノ酸、テアニンをたっぷり飲むことができます。だから原料にこだわり、深蒸し茶製法から出た電棒のみを使用しています。

茎茶(茎茶)はいろいろありますが、深蒸し茶だけのでつくられた茎茶はとても希少価値ありなお茶なのです。

電棒へのこだわり

先ほど説明した電棒、実は生産量がとても少ないんです。

父がこの仕事を始めた50年以上前は、どの荒茶工場も、静電気を利用した機械で電棒を選別していました。

ところが近年、エアーを利用した機械で茎の部分を選別するのが主流になりました。効率はいいのですが、エアーを茎に吹きかけるため、微妙に酸化しやすく、電棒より鮮度が落ちるデメリットがあります。

そのため山一園製茶では色別と呼ばれるエアーの原料ではなく、昔ながらの静電気で分けられた電棒を主に集めています。生産量が少ないため、お客様にご不便おかけしますが、とことん味にこだわり、茎茶をつくっています。

50年以上培われた製造技術

山一園製茶は父、榮一が50年以上前に仕事を始めました。

創業時は母とふたり、手で箕に茎茶の原料をいれ廻しとよばれる選別機械に入れ、廻しでの作業もやはり手で。この時の棒を触っている感触で水分量もわかり、香りを感じ取ることもできます。

実はこのことがとても重要で、最後の工程、火入れの温度調整にとても役立ちます。

茎茶の原料はすべて同じではありません。水分量も形もすべて違います。

その中で最高の茎茶をつくるため、そして恒に均一な製品を作るため、火入れ温度には細心の注意を払います。

そのための判断材料が自分の感覚なのです。

私たちはオートメーション化が進んだ中でも、効率を重視するのではなく、昔ながらの手触りにこだわり、常に生きたお茶と真剣に向きあって、最高の茎茶をつくっています。

山一園製茶株式会社のこだわり:動画

春待ち茶 100g

春待ち茶 100g

深蒸し茶が持つ味わいがある、渋みのない、まろやかなお茶です。掛川産深蒸し茶を、ゆっくり通常より低い温度で火入れしました。春の訪れを心待ちにする人と時に、ぜひお飲みいただきたいお茶です。

540円(税込)

冬の贈り物 100g

冬の贈り物 100g

掛川産深蒸し茶を低温冷蔵庫で熟成させ、この冬に仕上げました。深蒸し茶ならではの濃緑な水色と、旨味が際立ちます。

1,080円(税込)

特選棒茶 100g袋入

特選棒茶 100g袋入

山一園の自慢商品です。深蒸しの新茶を摘んだあとの工程から出てくる茎のみを集め、棒茶に仕上げました。

756円(税込)